技能実習

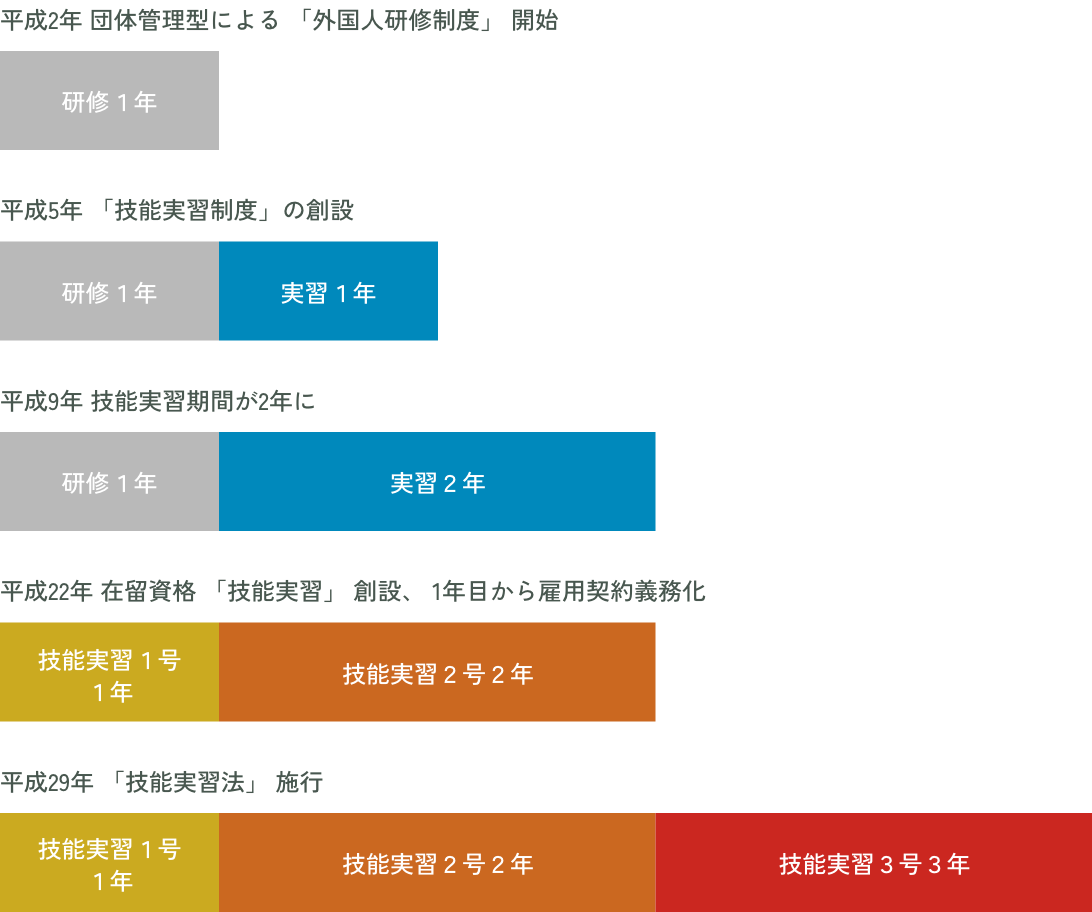

「技能実習制度」は、開発途上国の外国人が日本で技術を学び、

母国の発展に役立てることを目的とした制度です。1993年に制度化され、

2017年には新制度が施行されました。実習生は日本企業と雇用契約を結び、

OJTを通じて技能を修得します。実習期間は原則3年(条件により5年)で、

技能は計画に基づき指導されます。

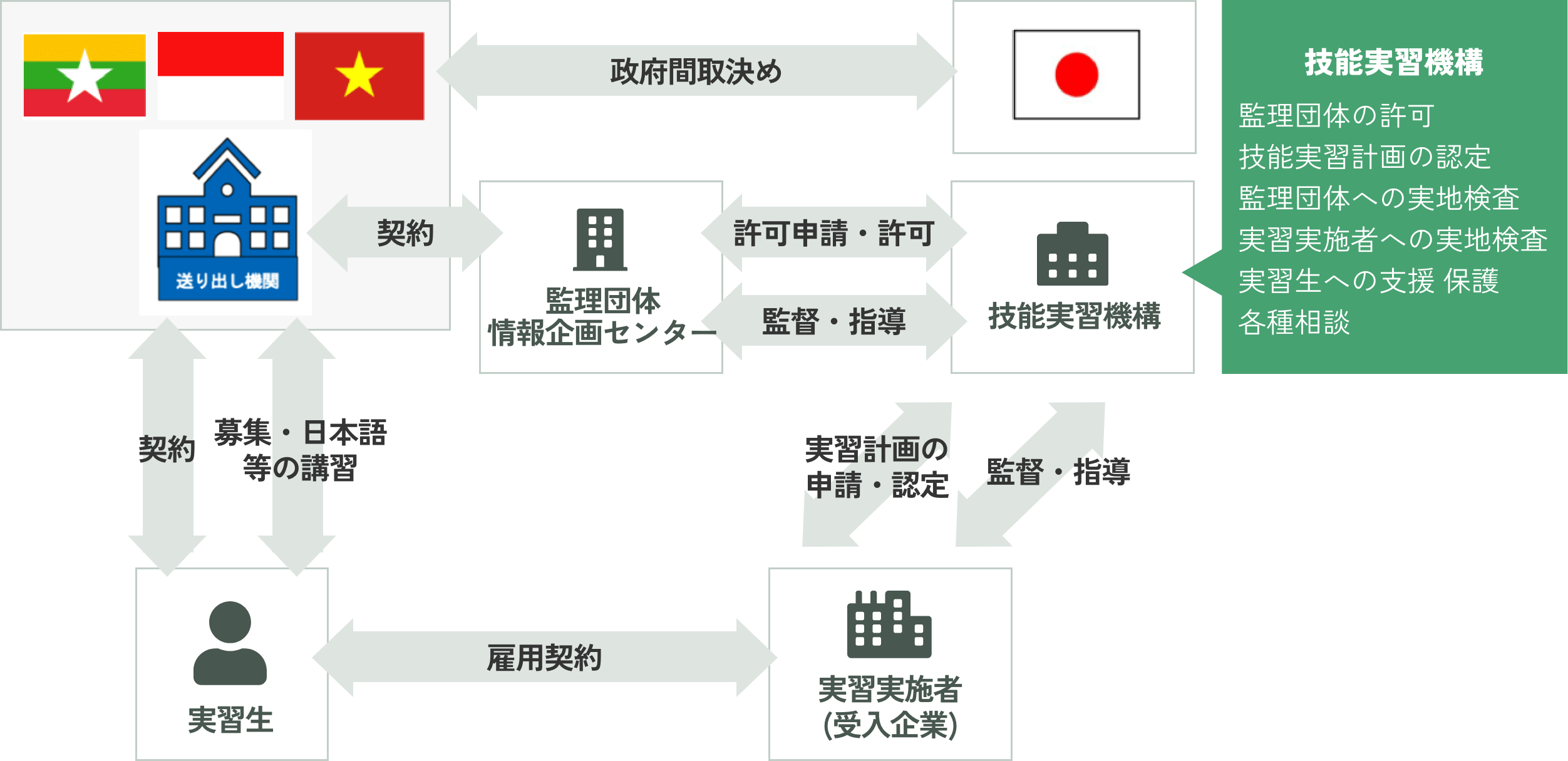

技能実習生の仕組み

実習生・特定技能人材の母国語が話せる正規職員が常駐しています。

実習生・特定技能人材のストレスをなるべく軽減し御社にも安心に安全にご紹介できるようサポートいたします

技能実習計画(技能実習法第8条)

協同組合などの監理団体を経由して実習生を受入れる場合、受入企業(実習実施者)は、監理団体の指導を受けながら技能実習計画を作成します。

作成した技能実習計画は、事前に外国人技能実習機構で審査を受け、認定される必要があります。

記載内容は「技能実習の内容」「実習実施場所」「期間」「到達目標」「実習生の待遇」などで、1号(1年目)、2号(2、3年目)、3号(4、5年目)のそれぞれの区分に応じて認定を受けなければなりません。

また、技能実習計画への違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になり、技能実習を継続できない場合もあります。

情報企画センターでは、技能実習計画の作成指導、その後に必要となる諸申請について、組合員である受入企業(実習実施者)への支援サービスを行っています。

作成した技能実習計画は、事前に外国人技能実習機構で審査を受け、認定される必要があります。

記載内容は「技能実習の内容」「実習実施場所」「期間」「到達目標」「実習生の待遇」などで、1号(1年目)、2号(2、3年目)、3号(4、5年目)のそれぞれの区分に応じて認定を受けなければなりません。

また、技能実習計画への違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になり、技能実習を継続できない場合もあります。

情報企画センターでは、技能実習計画の作成指導、その後に必要となる諸申請について、組合員である受入企業(実習実施者)への支援サービスを行っています。

認定の基準(技能実習法第9条)

外国人技能実習機構へ申請した技能実習計画は、主に以下の観点から審査され、基準に適合していれば認定されます。

▶技能実習の実施体制が整備されていること

・実習に必要な設備や材料が揃っているか

・実習責任者や実習指導員・生活指導員が配置されているか

▶習得する技能が本国において困難なもの

・実習生が行う業務が、単純作業でないこと

▶実習生に対する報酬額が日本人と同等以上であること。

▶業務区分と時間配分が次のとおりであること。

・必須業務(実習生が行う、主要な業務)ー実習時間全体の 1/2以上

・関連業務(必須業務に付随する業務)ー実習時間全体の1/2以下

・周辺業務(実習場所の清掃や製品の運搬)ー実習時間全体の1/3以下

▶実習期間が、1号の場合1年以内、2号・3号の場合2年以内であること

▶2号・3号の場合、技能検定に合格していること。

改善命令(技能実習法第15条)

技能実習計画に従って実習を行っていないこと、また実習生の受入企業(実習実施者)が技能実習法令・入管法令・労働関係法令に違反していることが発覚した場合、主務大臣は実習実施者に対して改善命令を行う場合があります。

このとき、改善命令を受けた企業の社名が公表されることとなります。

さらに、改善命令に従わなかった場合や、改善が適切でないと主務大臣から判断された場合は、刑事罰の対象となるほか、実習計画の認定が取消されて5年間実習生を受入れることができなくなります。

このとき、改善命令を受けた企業の社名が公表されることとなります。

さらに、改善命令に従わなかった場合や、改善が適切でないと主務大臣から判断された場合は、刑事罰の対象となるほか、実習計画の認定が取消されて5年間実習生を受入れることができなくなります。

認定の取消し(技能実習法第16条)

技能実習計画が認定された場合でも、実習生の受入企業(実習実施者)が以下のいずれかに該当したとき、技能実習計画の認定が取消されることとなります。

取消を受けた場合、社名が公表され、5年間技能実習生の受入れができなくなります。

▶認定を受けた技能実習計画に従って実習を行わせていないとき

▶実習実施者が技能実習計画の認定基準を満たさなくなったとき

▶欠格事由に該当することになったとき

▶報告や書類の提出及び提示・答弁・検査を拒否したときまた虚偽答弁したとき

▶改善命令に違反したとき

▶入管・労働関係法令に関し不正または著しく不当な行為をしたとき

取消を受けた場合、社名が公表され、5年間技能実習生の受入れができなくなります。

▶認定を受けた技能実習計画に従って実習を行わせていないとき

▶実習実施者が技能実習計画の認定基準を満たさなくなったとき

▶欠格事由に該当することになったとき

▶報告や書類の提出及び提示・答弁・検査を拒否したときまた虚偽答弁したとき

▶改善命令に違反したとき

▶入管・労働関係法令に関し不正または著しく不当な行為をしたとき

技能実習制度の沿革

平成2年 団体管理型による 「外国人研修制度」 開始